تتمتع ميكانيكا الكم بتأثيرٍ كبير على حياتنا اليومية، فهي مهمة جداً لفهم كيفية عمل العديد من الأجهزة مثل: الترانزستورات في أجهزة الراديو، والليزرات الموجودة في مشغلات الأقراص، والرقائق الميكروية في حواسيبنا.

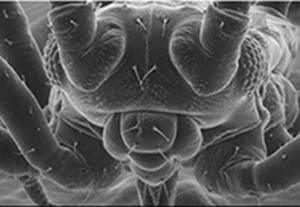

يُمثل ميكانيك الكم فيزياء عالم الصغائر، وهو عالمٌ أصغر بكثير من العوالم التي اعتدنا عليها. على سبيل المثال، يصف هذا العلم الذرات الأصغر من حبة الرمل بعشرة ملايين مرة. وفي كل ذرة، تتحرك الالكترونات حول نواة مركزية بشكلٍ مشابه لحركة الكواكب حول الشمس في نظامنا الشمسي؛ ويختلف ميكانيك الكم الذي نحتاجه لوصف نظامٍ صغير جداً، كالذرات، كثيراً عن الميكانيك الكلاسيكي الذي وضعه في القرن السابع عشر عالم الرياضيات في جامعة كامبريدج "إسحاق نيوتن".

إنّ الاعتياد على الميكانيك الكلاسيكي (classical mechanics) أكثر سهولة بالنسبة لنا لأنّه يصف حركة الأشياء التي نألفها ويُمكننا رؤيتها في كل مكانٍ حولنا، لكنّ ميكانيك الكم (quantum mechanics) مختلفٌ جداً، وللوهلة الأولى يجده الجميع غريباً. ولأنّ هذا القسم من العلم يقع خارج تجاربنا العادية، نحتاج إلى لغةٍ خاصة لنتحدث عنه، وتلك اللغة هي الرياضيات (mathematics).

الرياضيات أمرٌ جوهري بالنسبة لتلك النظرية وهي أساسية لعملها وللحصول على نتائجها الدقيقة والمفاجئة كحقيقة أنه لا وجود لشيء محدد في العالم الكمومي، أو أنّ الجسيمات تتصرف كأمواج في بعض الأحيان؛ وذلك غيضٌ من فيض ميكانيك الكم.

- الذرات

يبقى النظام الشمسي متماسكاً بفضل قوى الجاذبية. وبالنسبة للالكترونات الموجودة في ذرةٍ ما، تكون تلك القوى كهربائية عوضاً عن كونها ثقالية، فالالكترونات والأنوية مشحونة كهربائياً. لكن إذا كان الالكترونات موجودة في مدار ما حول النواة، تماماً كما هي الحال مع الكواكب الموجودة في مدار حول الشمس، سيؤدي ذلك إلى ظهور مشكلة جديّة، فالجسيمات أثناء حركتها في مداراتها تُغير باستمرار من اتجاه الحركة، وعندما يحصل ذلك لجسيمٍ مشحون، فإنّه يُشع الطاقة -هذا هو المبدأ الأساسي في الإرسال الراديوي.

إذاً بالنسبة للفيزياء الكلاسيكية، سيستمر الالكترون في فقدان طاقته وسيتجه بالتالي بحركةٍ حلزونية نحو النواة -بمعنى أنّ الذرة ستنهار. يشرح النموذج الذري الذي اقترحه عالم الفيزياء الدنماركي نلز بور عام 1913 سبب عدم حصول ذلك؛ فقد أدرك بور أنّ الأنظمة الصغيرة جداً -مثل الذرات- لا تخضع للميكانيك الكلاسيكي.

وفي هذا الميكانيك الكمومي الجديد، من المسموح للطاقة أن تأخذ قيماً محددة ومنفصلة، وبالتالي لا يُمكن للإلكترون، عندما يكون موجوداً في السوية الطاقية الأدنى، إشعاع طاقة إضافية، ولذلك يُعد انهيار الذرة أمراً مستبعداً بالكامل.

يستطيع المرء أيضاً استخدام ميكانيك الكم لوصف النظام الشمسي. وتماماً كما هي الحال مع الإلكترونات، فإنّ السويات الطاقية المسموح بها للكواكب منفصلة، لكن الانفصال الكائن بين هذه السويات صغيرٌ جداً بحيث لا يُعتبر ذلك تقييداً حقيقياً، ويبقى الميكانيك الكلاسيكي مناسب ومثالي لوصف النظام. بشكلٍ عام، تُعتبر تأثيرات ميكانيك الكم مهمة في الأنظمة دون المجهرية (submicroscopic systems) فقط.

احتوت نسخة بور لميكانيكا الكم على أولى التلميحات التي تُشير إلى أنّ الالكترونات، على الرغم من كونها جسيمات، مشابهة للأمواج؛ وأصبح ذلك الأمر معلناً في العام 1926 بفضل عالم الفيزياء النمساوي إرفين شرودينجر الذي لا نزال نستخدم معادلته كنقطة انطلاق في معظم الحسابات حتى يومنا هذا.

في الوقت نفسه، ابتكر عالم الفيزياء الألماني فيرنر هايزنبرغ صيغة للميكانيك الكمومي، وبدت تلك الصيغة مخلفة جداً عن صيغة شرودينجر، إذ تضمنت صياغة هايزنبرغ لميكانيك الكم المصفوفات عوضاً عن الأمواج.

بعد ذلك بوقتٍ قصير، برهن عالم الفيزياء البريطاني باول ديراك، الحائز على جائزة نوبل في الفيزياء وكرسي اسحاق نيوتن في كامبريدج، على أن نظرية هايزنبرغ يُمكن إقحامها في صياغة شرودينجر بإجراء تحويل رياضي ذكي. ولذلك بدأ الناس بالاعتقاد أنهم فهموا البنية الرياضية للنظرية، لكن استمرت نتائجها الغريبة بطرح الألغاز وإذهالنا حتى يومنا هذا.

- الإلكترونات كأمواج

يمتلك الضوء طبيعة مزدوجة، فهو يتصرف في بعض الأحيان بشكلٍ مشابه للجسيمات، وفي أحيانٍ أخرى للأمواج. لكن تبيّن في وقتٍ لاحق أن تلك الحقيقة صحيحة أيضاً بالنسبة للإلكترونات والجسيمات الأخرى؛ فإذا ما عبر شعاع من الالكترونات بلورةً ما، فإنه سيتعرض للانعراج -وهي ظاهر تترافق مع السلوك الموجي للضوء.

عندما تُوضع شاشة مفلورة خلف البلورة، يظهر نمط الانعراج عليها. حصل ذلك الانعراج جرّاء التوزع المنتظم للذرات داخل البلورة، ويُمكن شرح ذلك النمط بإرفاق الالكترونات بموجة طولها (lambda)، ويتغير هذا الطول تبعاً لكمية الحركة p ووفقاً لعلاقة اكتشفها عالم الفيزياء الفرنسي لوي دو برولي.

\(\lambda = h/p\)

إنها نفس المعادلة المُطبقة على الفوتونات (جسيمات الضوء). وفي الواقع، ينص ميكانيك الكم على أن كل جسيم مترافق مع موجة، وبالتالي نجد أنّ علاقة دو برولي كونية.

تتألف الأمواج الضوئية أو الأمواج الكهرومغناطيسية من تدفقات من الفوتونات، ويعتمد عدد تلك الفوتونات على شدة الضوء.

من الممكن جعل الشدة منخفضة كثيراً بحيث يصل فوتون وحيد فقط إلى الشقوق ويعبر نحو الشاشة خلال تجربة انعراج واحدة -وبالمثل، يُمكننا القيام بذلك مع الالكترونات، إذ نسمح بعبور الكترون وحيد للبلورة في كل تجربة.

في تلك الحالات، لا يُمكننا حساب زاوية الانعراج (theta) بدقة معينة. ومع ذلك، إذا ما تمّت إعادة التجربة للعديد من المرات، يُمكننا إيجاد التوزع الاحتمالي (probability distribution) لتلك الزاوية، ولذلك التوزع نفس شكل تغير الشدة بالنسبة للزاوية في تجربةٍ وحيدة.

- معادلة شرودينجر

تقترح هذه المعادلة أن مرافقة موجة كمومية لفوتون ما، أو أي جسيم آخر، هو أمرٌ إحصائي واحتمالي بشكلٍ من الأشكال. ووفقاً للنظرية الكمومية، لا يُمكن لأي شخص التنبؤ بدقة بنتيجة تجربة معينة، فأفضل ما يُمكننا القيام به هو حساب احتمال (probability) أن تُقدم تلك التجربة نتيجة ما، أو نستطيع حساب النتيجة الوسطية (average result) إذا ما تمّ إعادة التجربة للعديد من المرات.

في الوقت الذي نملك فيه تفسيراً فيزيائياً مباشراً للأمواج في حالة الفوتونات والتي تُمثل اهتزازات في الحقل الكهرومغناطيسي، إلا أن الأمر ليس كذلك إطلاقاً بالنسبة للجسيمات الأخرى -وهنا نستخدم الرياضيات فقط لحساب التوزعات الاحتمالية.

يتغير التابع الموجي (wave function) الذي يصف الالكترون بتغير الموضع r والزمن t، ويُكتب في العادة كالتالي:

\(\Psi(r,t)\)

يُحقق هذا التابع معادلةً وضعها شرودينجر، ولم يستطع شرودينجر البرهان على صحة معادلته رغم أنه حصل عليها باستخدام التفكير المنطقي معتمداً في ذلك على العديد من الحقائق المعروفة حول طبيعة موجة المادة. وإلى الآن، يكمن "البرهان" على صحة تلك المعادلة في كونها طُبقت على عدد كبير جداً من المسائل الفيزيائية وأدّت عملها بنجاح.

تبيّن أيضاً أنه على التابع الموجي التمتع بمركبتين معروفين على الأقل لوصف نظام فيزيائي ما بشكلٍ ناجح؛ وهذا التابع عقدي والمركبتان هما قسمه الحقيقي والقسم التخيلي.

عندما حُلت معادلة شرودينجر بالنسبة لإلكترون موجود في مدار حول نواة ذرة ما، قادت تلك المعادلة بنجاح إلى الحصول على سويات طاقة منفصلة. من الممكن طبعاً القيام بتلك الحسابات دون فهم المعنى الفيزيائي للتابع الموجي (بساي). وفي الواقع، لم يتم اقتراح تفسير فيزيائي صحيح لذلك التابع إلا بعد بعض الوقت حيث قدّم بور تفسيراً له. وفي تفسير بور: إذا ما قام الراصد بقياس موقع الالكترون عند لحظة زمنية t، فإنّ احتمالية إيجاده في مجالٍ لانهائي الصغر حول r، أو ما يعبر عنه الفيزيائيون بالشكل التالي:

\(d^3r\)

هو

\(|\Psi(r,t)|^2 d^3r\)

هذه هي أفضل معلومة يستطيع ميكانيك الكم تقديمها إلينا، فإذا ما تمت إعادة القياس للعديد من المرات، سنحصل على نتيجة مختلفة في كل مرة، والأمر الوحيد الذي يُمكننا التنبؤ به هو التوزع الاحتمالي.

أذهل عدم التعيين هذا الفلاسفة طوال الوقت، لكن تعوّد معظم الفيزيائيين على التعامل معه.